Données ouvertes

GEMET keywords

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Service types

Scale

Resolution

-

Ce projet évalue l’impact de la restauration de la connectivité entre populations de poissons suite à l’effacement des barrages de la Sélune. Il se base sur le calcul d’un indice de fragmentation génétique sur 5 espèces de poissons.

-

-

Ce projet a pour objectif de comprendre les échanges entre la nappe souterraine et l’eau de la Sélune. Cette connaissance permettra de prévenir les changements physiques, chimiques et biologiques que la remise en continuité va engendrer sur la qualité de l’eau de la Sélune.

-

Ce projet a pour ambition de mettre au point et d’appliquer une méthode non invasive de suivi des flux de poissons migrateurs dans la Sélune. Le développement de cette méthode repose sur l’analyse d’images et vidéos prises par une caméra hydroacoustique positionnée dans le cours d’eau.

-

Les communautés microbiennes jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes : elles sont à la base de la chaîne alimentaire (production primaire) et participent à la dégradation de la matière organique. Ces communautés sont, de plus, connues pour répondre rapidement à des changements environnementaux. Elles peuvent être utilisées comme indicateurs écologiques, à l'instar des macro-invertébrés. Les diatomées benthiques sont les organismes photosynthétiques majoritaires au sein de cette communauté biologique. L’abondance relative des différentes espèces permet de calculer un indice de qualité du milieu (IBD). Des fortes différences de communautés entre les zones amont et aval ont été constatés quand les barrages étant en place. Elles seront amenées à évoluer après l’effacement de ces barrages. Dans le cadre de l'observatoire Sélune ont été disposées des stations pilotes le long du cours principal de la Sélune, réparties de l’amont à l’aval des barrages hydroélectriques. Trois stations se situent dans les anciennes retenues des barrages, les deux autres, dites de référence, sont hors zone d'influence des anciens barrages (l'une étant en aval et l'autre en amont). Dans ces stations, les biocénoses aquatiques (incluant macroinvertébrés benthiques, biofilms, macrophytes...) sont suivies. Depuis septembre 2014, les stations sont idéalement échantillonnées tous les mois d’Avril à Octobre (7 relevés annuels) à l'aide de substrats artificiels (lames de verre disposées dans l'eau). En plus du relevé des diatomées (liste floristique, calcul de l'IBD), la concentration en chlorophylle-a est mesurée. Cette couche donne la localisation des secteurs d'étude utilisés dans le suivi des biofilms photosynthétiques ainsi que les campagnes réalisées.

-

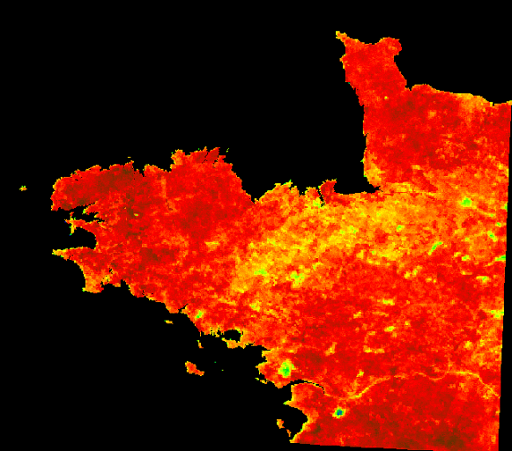

L'Evaporative Fraction (EF) est un indice permettant d'avoir une connaissance relative des zones à fort potentiel hydrique, et inversement, par l'estimation de la capacité d'un sol à évaporer. Cette capacité s'estime via des valeurs allant de 0 (non évaporante) à 1.26 (très évaporante).

-

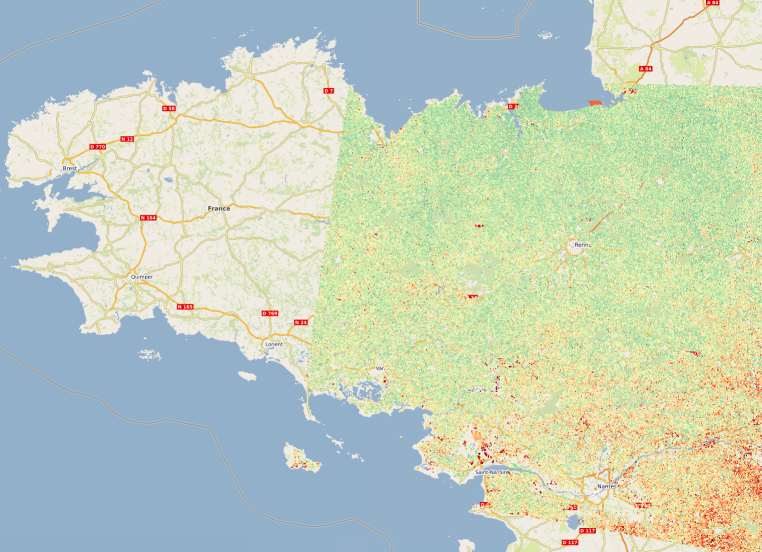

Estimation de l'humidité des sols de Bretagne représentée sous la forme d'une série temporelle d'images raster à 10 mètres de résolution entre janvier 2017 et décembre 2022. La méthode d’estimation de l’humidité, développée à l’INRAE (UMR TETIS), est basée sur l'utilisation d'images satellitaires des nouveaux systèmes d’observation de la Terre Copernicus radar et optique Sentinel-1 et Sentinel-2. Plus d'informations sur la méthode : https://geosas.fr/metadata/pdf/Livrable_TED_Bosco_Mars2022_Bretagne_INRAE_Baghdadi.pdf

-

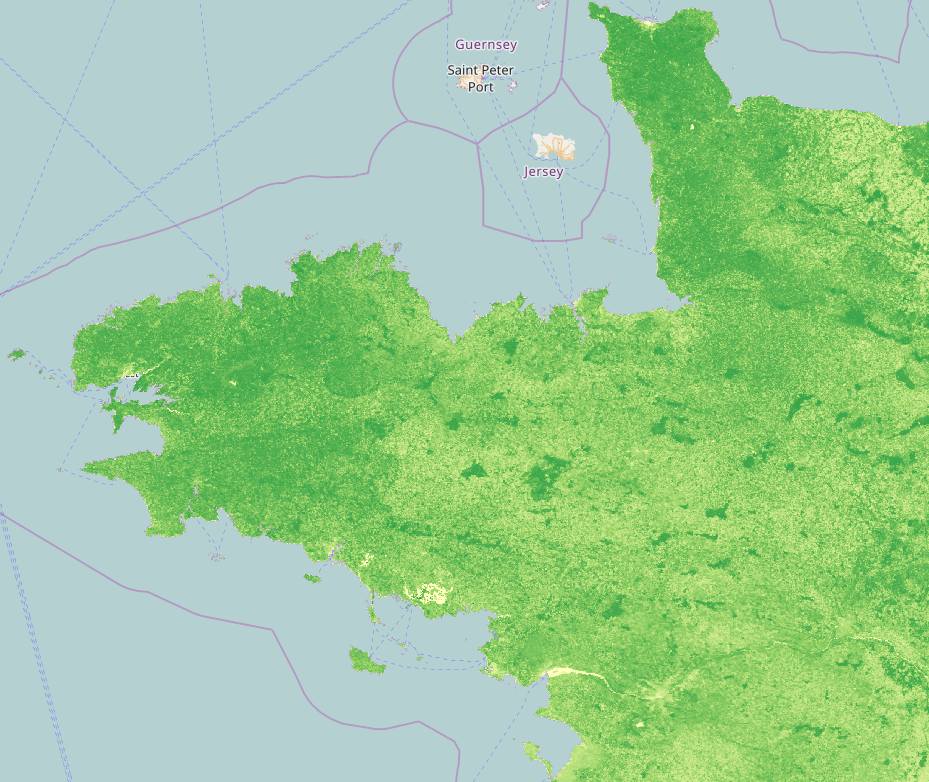

Le Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) est un indice de végétation possédant des valeurs entre -1 (surfaces autres que végétation) et 1 (surfaces avec une végétation dynamique). L'aspect temporel de cette donnée permet d'effectuer un suivi phénologique. De cette manière, en plus de distinguer des occupations du sol (cultures, forêts, sols, eau libre), il est possible de distinguer certains usages du sol (maïs, blé).

-

Les macrophytes sont un ensemble de plantes aquatiques. Elles se situent à la base de la chaine alimentaire et peuvent fournir un habitat à de nombreuses autres espèces. Dans le cadre de l'observatoire Sélune ont été disposées des stations pilotes le long du cours principal de la Sélune, réparties de l’amont à l’aval des barrages hydroélectriques. Trois stations se situent dans les anciennes retenues des barrages, les deux autres, dites de référence, sont hors zone d'influence des anciens barrages (l'une étant en aval et l'autre en amont). Dans ces stations, les biocénoses aquatiques (incluant macroinvertébrés benthiques, biofilms, macrophytes...) sont suivies. Les paramètres suivis sont la composition spécifique et le recouvrement, sur 8 stations du cours principal situées à l’amont, à l’aval et sur les zones néo-lotiques des communautés de macrophytes. La fréquence du suivi consiste en une campagne annuelle pour les stations hors retenues (S0, S1 et S5) et deux campagnes annuelles (printemps/automne) pour les stations néo-lotiques (S2, S3.4, S4.1 et S6). Le protocole mis en œuvre est le protocole d’échantillonnage des macrophytes et bryophytes suivant la norme NF T90-395 (octobre 2003) qui définit l’IBMR. Les taxa sont prélevés pour être identifiés en laboratoire. Cette couche donne la localisation des secteurs d'étude utilisés dans le suivi des macrophytes ainsi que les campagnes réalisées et la mésologie identifiée sur ces différentes campagne.

-

Le rétablissement du continuum fluvial de la Sélune après l’arasement des barrages permettra la colonisation de l’amont du bassin anciennement inaccessible aux anguilles. Avant l'arasement, deux affluents principaux étaient utilisés par les poissons amphihalins pour leur reproduction, en plus du cours principal : le Beuvron et l'Oir. La population d’anguille de la Sélune a été suivie en phase pré-arasement par des campagnes d’indice d’abondance effectuées en 2013, 2015, 2019, puis chaque année depuis 2021, sur un réseau de stations couvrant l’ensemble du réseau hydrographique de la Sélune. Ces données permettent d’estimer l’évolution de l’abondance des anguilles le long de la Sélune et de ses affluents et leur structuration en taille avant et après la destruction des barrages. L’inventaire est réalisé début septembre, une année sur deux, puis chaque année depuis 2021, à l'aide d'un dispositif de pêche électrique et d'épuisettes. Trente points de pêche de trente secondes minimum sont réalisés. Une station de pêche comprend environ 100 mètres de linéaire de cours d’eau. Toutes les anguilles pêchées sont anesthésiées et font l’objet de mesures biométriques (poids, longueur, diamètre oculaire horizontal, vertical, détermination du stade jaune ou argentée). L’ensemble des anguilles est relâché directement sur le site de pêche. Cette fiche fait référence à deux couches, l'une ne donnant que les secteurs d'étude et leur localisation et l'autre y précisant la notion de session de capture.

OSURIS

OSURIS