Environnement

GEMET keywords

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Les flux hydrologiques, sédimentaires fins et grossiers, et chimiques sont fortement impactés par la présence des barrages, alors que ces paramètres jouent un rôle majeur sur la qualité des habitats pour les communautés aquatiques. leur suivi sur le long terme est primordial dans le cadre d’une opération de restauration écologique après effacement de barrages. De plus sur la Sélune, le démantèlement s’accompagne d’une gestion spécifique des sédiments pour éviter un transfert massif de sédiments vers l’aval. Le transport des sédiments grossiers est étudié à l’aide de galets marqués par des transpondeurs passifs (pit tags). Ces pit tags ont été introduits dans plusieurs centaines de galets de différentes tailles du fleuve. Leurs déplacements au cours du cycle hydrologique sont suivis à l’aide d’une antenne que l’on déplace manuellement en parcourant la rivière, à raison d’une campagne par an. Cette couche donne les localisations des secteurs d'étude utilisés dans le suivi du transport des sédiments grossiers.

-

Un obstacle à l’écoulement est un ouvrage lié à l’eau qui est à l’origine d’une modification de l’écoulement des eaux de surface (dans les talwegs, lits mineurs et majeurs de cours d'eau et zones de submersion marine). Seuls les obstacles artificiels (provenant de l’activité humaine) sont pris en compte. Les données présentées sont issues de la couche de données ObstEcoul_FXX publiée par le SANDRE restreintes spatialement à l'emprise du bassin versant de la Sélune. Les données récupérées ont été mises à jour le 30/07/2024 à partir du flux mentionné ci-dessus et retraités pour compléter le type de l'obstacle avec un champs "nature" de l'obstacle représentant une aggrégation des types identifiés sur les valeurs suivantes : "Barrage", "Buse", "Digue", "Pont", "Seuil" et "Non renseigné". L'aggrégation mise en place pour renseigner le champ "nature" est la suivante : 1/ récupération des types d'obstacles présents sur le bassin versant (champ de la donnée source "CdTypeOuvr"). 2/ récupération des libellés associés dans la référence SANDRE : https://api.sandre.eaufrance.fr/referentiels/v1/nsa/284.csv?outputSchema=SANDREv3.1 3/ Filtre sur ces libellés pour renseigner le nouveau champ "nature" : - si le libellé contient "barrage" alors "nature" est initialisé à "Barrage" - si le libellé contient "buse" alors "nature" est initialisé à "Buse" - si le libellé contient "digue" alors "nature" est initialisé à "Digue" - si le libellé contient "pont" alors "nature" est initialisé à "Pont" - si le libellé contient "seuil" alors "nature" est initialisé à "Seuil" - si le libellé contient "non renseigné" (initialement code vide) alors "nature" est initialisé à "Non renseigné" Les autres champs proposés le jeu de données sont issus du flux SANDRE original mais renommés. La correspondance est fournie dans le dictionnaire de données associé.

-

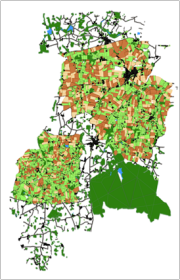

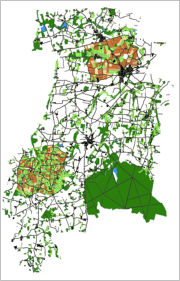

Occupation du sol sur les sites B de Pleine-Fougères en 1993 (Zone Atelier Armorique) réalisée à partir de relevés de terrain

-

Occupation du sol sur les sites A, B et C de Pleine-Fougères en 1996 (Zone Atelier Armorique) réalisée à partir de relevés de terrain

-

Limites du Parc National de Lopé

-

Relevés ponctuels d'humidité des sols (-3 cm) effectués à l'aide d'un capteur TDR sur 4 transects des bas marais du Couesnon. Recherche effectuée dans le cadre des programmes Zone Atelier et SOAR.

-

Relevés phyto-sociologiques sur les bas-marais du Couesnon Voir : LANOÉ, E., 2008. Diagnostics phyto-écologique et paysager des marais de la basse vallée du Couesnon et de leur rôle fonctionnel potentiel en terme d’accueil de l’avifaune. Mémoire de master, Université de Rennes 1, Rennes, 42 p.

-

95 relevés tarière pour déterminer le caractère hydromorphe ou non du sol en surface (-40 cm) et ainsi participer à la délimitation des zones humides.

-

Occupation du sol sur les sites A et C de Pleine-Fougères en 1994 (Zone Atelier Armorique) réalisée à partir de relevés de terrain.

-

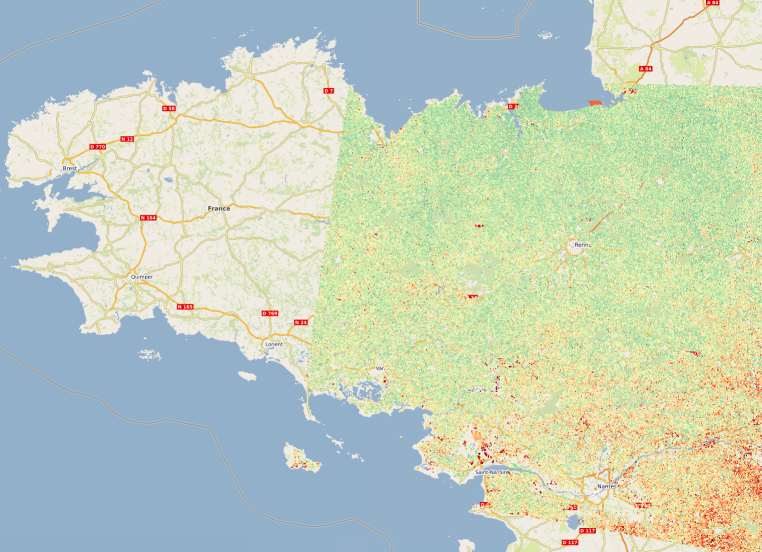

Estimation de l'humidité des sols de Bretagne représentée sous la forme d'une série temporelle d'images raster à 10 mètres de résolution entre janvier 2017 et décembre 2022. La méthode d’estimation de l’humidité, développée à l’INRAE (UMR TETIS), est basée sur l'utilisation d'images satellitaires des nouveaux systèmes d’observation de la Terre Copernicus radar et optique Sentinel-1 et Sentinel-2. Plus d'informations sur la méthode : https://geosas.fr/metadata/pdf/Livrable_TED_Bosco_Mars2022_Bretagne_INRAE_Baghdadi.pdf

OSURIS

OSURIS